SISTEM PENDUKUNG NEGOSIASI MULTI TATARAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM SECARA TERPADU: DARI KONSEP HINGGA PRAKTEK

Gamal Pasya1,2 , Chip Fay1, dan Meine van Noordwijk1

1) World Agroforestry Centre – ICRAF SE Asia, PO Box 161, Bogor 16001

2) BAPPEDA Propinsi Lampung, Jl. Walter Monginsidi 69 Bandar Lampung

ABSTRACT

Human conflict can be classified in several ways: according to the nature of participants/disputants and according to the issues. Participants/disputants/parties/ stakeholders may be individuals, communities, political groups, nation states, or blocks/alliances. The issues may be rights or privileges, control over resources, political power, or, in extreme cases, conflict arises from the nature of social systems. The means may range from persuasive arguments to physical threat.

Conflict over natural resources such land, water/ watershed, and forest is ubiquitous. Forests are particularly prone to conflict, as the stakeholders of environmental and social functions are not those who benefit from the financial gains of conversion or management for economic gains. In many cases, these differences between stakeholder interests generate dysfunctional conflicts.

Conflict should be managed: from dysfunctional to functional; from destructive to constructive, and from anarchy to persuasive systems. In the context of natural resources conflict management, an integrated analysis is needed in order to offer a broad range of resource use alternatives, to provide benefits to conflicting parties in a manner that achieves resolutions.

This paper introduces an approach on how to manage conflict over natural resource. Conceptually, the approach is named Negotiation Support System (NSS). The NSS approach was tested and implemented since 2000 in the Sumberjaya watershed, Lampung Province. How the NSS approach could bring advantages to parties and it is implemented is elaborated in this paper.

Key words: negotiation support system, conflict, natural resources

ABSTRAK

Konflik manusia dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara berdasarkan sifat pesengketa, berdasarkan isu, dan sebagainya. Pesengketa bisa perorangan, komunitas, kelompok politik, bangsa, atau blok/aliansi. Isu konflik dapat berupa hak akan sumberdaya alam, kekuasan politik, atau pada kasus yang ekstrim adalah konflik sistem sosial pesengketa. Cara pesengketa berkonflik bervariasi dari sekedar beragumentasi hingga ke tindakan kekerasan.

Konflik atas sumberdaya alam terjadi dimana-mana, di daerah aliran sungai, hutan, dan lainnya. Khususnya hutan, fungsi lingkungan yang diharapkan darinya membawa pengguna kepada perbedaan akan kepentingan dan praktek pengelolaannya. Pada beberapa kasus, perbedaan tersebut melahirkan konflik yang disfungsional.

Konflik harus ditangani; dari disfungsional menjadi fungsional, dari penghancuran menjadi perbaikan, dan dari anarkis menjadi persuasif. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam, analisis terpadu dibutuhkan untuk secara luas menyediakan alternatifalternatif pemanfaatan sumberdaya yang dapat memberikan manfaat kepada para pesengketa, serta sebagai cara untuk mencapai resolusi konflik.

Tulisan ini bertujuan memperkenalkan suatu pendekatan dalam mengelola konflik pemanfaatan sumberdaya alam. Secara konsep, pendekatan ini dinamakan Sistem Pendukung Negosiasi (SPN). Pendekatan SPN telah diuji dan dilaksanakan sejak tahun 2000 di DAS Way Besay Sumberjaya, Propinsi Lampung. Bagaimana pendekatan SPN dapat memberi manfaat dan berpengaruh terhadap para pihak yang bersengketa akan dibahas di dalam tulisan ini.

Kata kunci: sistem pendukung negosiasi, konflik, sumberdaya alam

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Persoalan konservasi, lingkungan dan enerji berdampak sangat besar tidak hanya terhadap hal-hal yang berkenaan dengan persoalan tersebut saja, tapi juga terhadap konflik regional yang melibatkan banyak pihak dalam suatu batas ekosistem. Seperti yang dinyatakan oleh Buckles (1999) bahwa konflik pengelolaan sumber daya alam (PSDA) dapat terjadi pada berbagai macam tingkatan, mulai dari tingkat rumah tangga, tingkat masyarakat, lokal, regional dan global. Selanjutnya, konflik juga dapat melintasi semua tingkatan melalui berbagai titik persinggungan. Konflik yang terjadi di tingkat lokal juga dapat meluas ke tingkat nasional dan global karena adanya keterkaitan hukum karena upaya pelaku setempat dapat mempengaruhi proses pembuat keputusan di tingkat yang lebih tinggi.

Paling tidak beberapa alasan mengapa pemanfaatan sumber daya alam rentan menimbulkan konflik yaitu: (1) Sumber daya alam melekat di dalam suatu lingkungan atau ruang yang saling berhubungan dimana tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di suatu tempat dapat menimbulkan efekefek off-site di tempat lain misalnya pada kasus pengelolaan daerah aliran sungai (DAS); (2) Sumber daya alam juga tersimpan di ruang publik sosial tempat terjalinnya hubungan yang rumit dan tidak setara di antara banyak sekali pelaku sosial seperti – penghasil agro-export, para petani kecil, suku minoritas, lembaga pemerintahan, dll. Dalam dimensi politik, para pelaku yang mempunyai akses terbesar kepada pusat kekuasan dapat mengendalikan dan mempengaruhi keputusan yang menyangkut sumber daya alam menurut kehendak mereka; (3) Sumber daya alam dapat berupa subyek suatu kelangkaan (scarcity) akibat dari perubahan lingkungan secara cepat, meningkatnya permintaan, dan distribusi yang tidak merata, dan (4) Sumber daya alam digunakan manusia secara simbolis; lahan, hutanhutan dan jalan air bukan hanya sumber daya yang diperebutkan manusia, tapi juga merupakan bagian dari cara hidup (petani, pemilik peternakan, nelayan, penebang kayu), identitas suatu suku, perangkat gender dan usia. Dimensi-dimensi simbolik sumber daya alam tersebut membawa mereka ke pergulatan ideologi, sosial dan politik yang secara praktek amat signifikan berpengaruh terhadap PSDA dan proses penanganan konflik.

Konflik-konflik manusia dapat dibagi dalam beberapa macam yaitu: berdasarkan sifat pesengketa; berdasarkan permasalahan, jika ada; berdasarkan perangkat yang digunakan, dll (Rapaport, 1974). Pesengketa dapat berupa individu, kelompok kecil (keluarga, perusahaan, gang), kelompok besar (suku, ras, politik), negara atau blok/aliansi. Permasalahan dapat berkisar tentang hak-hak atau hak-hak hakiki, kontrol atas sumber daya, kekuatan politik, atau dalam kasus yang ekstrim, eksistensi pesengketa dalam suatu sistem. Cara yang digunakan bervariasi mulai dari argumen secara persuasif hingga penghancuran fisik. Konflik atas sumber daya alam seperti lahan, air, dan hutan terjadi dimana-mana. Khususnya konflik pengelolaan hutan, fungsi lingkungan yang diharapkan dari hutan (fungsi ekologis, sosial dan ekonomi) membawa pesengketa kepada perbedaan kepentingan dan perbedaan perlakuan terhadap sumber daya alam. Kecenderungan untuk melihat hutan sebagai satusatunya sumber kayu telah membawa kepada deforestasi dan bahkan degradasi hutan.

Konversi hutan tropis yang demikian cepat telah menjurus kepada musnahnya keanekaragaman hayati, pelepasan karbon ke atmosfir, masalah gangguan asap kebakaran hutan, dan menurunnya fungsi DAS. Dampak lain dari konversi hutan adalah kemiskinan (yang berhubungan dengan penebangan kayu), pengembangan hutan tanaman, program transmigrasi pemerintah, dan meningkatnya akses dan konstruksi jalan (Van Noordwijk, 2000). Ketidak-konsistenan kebijakan rencana penggunaan lahan yang terjadi saat ini telah menyebabkan banyak konflik dan dari waktu ke waktu menimbulkan deforestasi. Sejauh ini, jasa lingkungan yang diharapkan dari kawasan hutan tidak dapat dibangkitkan. Dalam banyak kasus, deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan masalah finansial, politik dan dampak externalitas yang nyata (Price, 1982).

Pendekatan Sistem Pendukung Negosiasi (SPN); Membawa Sain dan Pengetahuan ke Meja Perundingan

Dalam menyelesaikan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan suatu analisis terpadu tentang berbagai alternatif penggunaan lahan, menghitung manfaat lokal, nasional dan global yang diperlukan, dan juga menafsir sistem kelembagaan yang dapat mendukung atau yang menjadi penghambat pengembangan ke depan, seperti alternatif konversi hutan secara tebas-bakar terhadap praktek penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan (Van Noordwijk, 2000). Proses tawar-menawar akan suatu fungsi hutan berpotensi menimbulkan konflik antar pihak berkepentingan. Pada kondisi demikian proses negosiasi dan kompromi menjadi penting walaupun akan ada kemungkinan untuk tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam situasi seperti ini, manajemen konflik menjadi sangat penting untuk mempersempit jurang antara hasil yang diharapkan dengan dunia nyata.

Pengetahuan tentang pengelolaan konflik banyak memiliki prinsip dan cara pemecahan konflik alternatif (Alternatives Dispute Resolution/ADR) daripada sekedar proses hukum. Dalam konteks ADR, sangat dimengerti bahwa negosiasi bukanlah satu-satunya cara untuk membawa pihak-pihak yang berselisih ke perundingan dan memecahkan konflik mereka dengan sistem yang terpadu. Cara pendekatan lain yang juga dikenal dan sering digunakan oleh para praktisi dalam berbagai situasi konflik antara lain mediasi, fasilitasi, arbitrasi (yang tidak) mengikat. Negosiasi adalah proses sukarela dari berbagai pihak untuk bertemu muka guna mencapai resolusi yang dapat diterima dan saling menguntungkan semua pihak yang terlibat konflik (Buckles, 1999). Negosiasi lebih mengarah kepada diskusi pemikiran yang merupakan pilihan strategis untuk menangani masalah (Isenhart and Spangle, 2000).

Negosiasi mempunyai banyak tantangan untuk mengatasi masalah secara kolaboratif. Negosiasi memunculkan perilaku integratif, mendorong konflik ke arah konstrukstif, ke arah proses pemecahan masalah, dan menuju cita-cita, yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan dari berbagai pihak sambil menjaga hubungan. Karenanya negosiasi adalah seni bagaimana membawa semua unsur yang terlibat dan menghubungkan mereka dalam satu sistem pengelolaan konflik yang terintegrasi. Semua unsur itu terdiri dari para pihak dengan semua kepentingan mereka yang berbeda, sumber daya alam yang tersedia, kebijakan dan pihak yang berwenang, dan tentu saja sejumlah masalah yang berkembang. Hal ini berarti negosiasi membutuhkan sebuah sistem pendekatan yang menangani interaksi antar unsur sumber daya alam, kolaborasi multi pihak, dan kemauan politik untuk mereformasi kebijakan.

Berkaitan dengan konflik pengelolaan sumber daya alam (PSDA) dan pilihan pendekatan yang ada dalam menangani konflik, International Center for Research in Agroforestry (ICRAF) mengembangkan yang disebut Sistem Pendukung Negosiasi (SPN) untuk PSDA terpadu. Secara konseptual, SPN dijabarkan sebagai proses negosiasi yang mendorong pengelolaan konflik PSDA suatu lansekap di dalam batas ekosistem tersentu, khususnya DAS; melalui rangkaian kegiatan dialog multi pihak yang didukung oleh ilmu pengetahuan (subsisten dan/atau modern) yang didapat dari hasil penelitian dan pengembangan secara partisipatif pada aspek-aspek bio-fisik, sosial-ekonomi dan kebijakan; guna memitigasi konflik destruktif antar-pihak dan secara bersamaan mempromosikan PSDA yang berkelanjutan. SPN adalah sebuah sistem pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan para pihak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai masalah-masalah PSDA yang mereka hadapi.

Gambar 1. Rancang alur proses SPN dalam PSDA secara terpadu: (1) indikator lansekap memberikan interpretasi yang berbeda kepada para pihak sehingga sering menimbulkan konflik, (3) yang perlu didialogkan melalui proses negosiasi yang mampu menghasilkan rencana perubahan secara spontan dan/atau bersepakatan, (4) Rencana perubahan berupa inovasi-inovasi teknis dan kelembagaan dalam tata guna lahan, prasarana fisik, pilihan agroforestri, dan lain-lain, (2) yang dapat menciptakan PSDA secara terpadu dalam suatu lansekap.

Dalam SPN, proses pendekatan negosiasi secara sistematis diarahkan kepada upaya-upaya pengembangan sistem insentif/disinsentif sosialekonomi-ekologis termasuk membangun komitmen untuk saling berkontribusi yang ditindak lanjuti ke dalam bentuk aksi kolaborasi pada setiap perubahan spontan dan/atau perubahan berkesepakatan agar tercapai cita-cita dan pemecahan bersama. Seperti yang digambarkan pada Gambar 1, terdapat empat tahap pelaksanaan agar SPN dapat memberikan resolusi konflik (Van Noordwijk, 2000), yaitu:

- Mengidentifikasi pelaku/stakeholder serta mengerti tujuan dan indikator yang digunakan untuk memprediksi kondisi lansekap saat ini dan masa mendatang;

- Membangun piranti untuk menghubungkan rencana penggunaan lahan terhadap indikator fungsi DAS, keuntungan ekonomi, fungsi sosial, dll yang dapat diterima oleh para pihak;

- Mendukung proses negosiasi dalam konteks butir 1 dan 2.

- Menyediakan pilihan-pilihan teknis dan institusional yang terperbaiki untuk membantu para pihak mencapai cita-cita/pemecahan bersama.

Hipotesa dan Penetapan Lokasi Pengujian dalam Konteks Pengembangan Opsi-opsi Agroforestri

Konversi hutan di beberapa bagian wilayah Asia Tenggara bukanlah masalah hitam-putih tentang berlangsungnya proses deforestasi yang mengakibatkan hilangnya fungsi hutan secara gradual seiring dengan berubahnya lansekap menjadi mosaik agroforestri (Van Noordwijk, 2000). Kebijakan dan sistem kelembagaan yang ada sebagian besar berdasarkan pada dikotomi antara penggunaan lahan untuk hutan versus pertanian sehingga dapat mengarah kepada konflik yang semestinya tidak perlu terjadi. Masalah tersebut amat berkaitan apabila seandainya ‘fungsi perlindungan DAS’ telah menjadi dasar dari suatu sistem pangaturan.

Gambar 2. Hubungan antara kegiatan penelitian dan pengembangan secara multi-disiplin dalam mendukung pelaksanaan SPN.

Hipotesa ICRAF adalah ”pengembangan mosaik agroforestri yang dilakukan oleh petani pada dasarnya sama efektifnya dalam melindungi fungsi DAS sebagaimana fungsi perlindungan yang disediakan oleh suatu ekosistem hutan; Sehingga konflik yang terjadi saat ini antara pengelola hutan negara dan masyarakat lokal dapat diselesaikan serta menguntungkan bagi semua pihak”. Penelitian untuk menguji hipotesa sekaligus mempelajari ‘alat’ dan proses’ negosiasi PSDA dilakukan di Indonesia, Thailand dan Filipina. Di Indonesia difokuskan di daerah Sumber Jaya yang wilayahnya berkarakteristik DAS (Way Besay) yang membentuk daerah tangkapan air (catchment area) di hulu Sungai Tulang Bawang.

Dalam mencapai output SPN dibutuhkan usaha terpadu dari berbagai sudut pandang. Jadi pendekatan multi-disiplin harus ditujukan ke dalam setiap tahap pelaksanaan SPN. Hal ini untuk menjamin terjadinya hubungan yang berarti antara kegiatan penelitian dan pengembangan melalui negosiasi untuk membangun pemahaman para pihak tentang cara-cara PSDA terpadu. Gambar 2 menayangkan suatu hipotesa bahwa setidaknya diperlukan enam bidang penelitian dan pengembangan secara multi-disiplin dalam melaksanaan SPN yaitu terdiri dari: (1) penelitian sosial-ekonomi, (2) pemahaman tentang lansekap, (3) pilihan-pilihan konservasi tanah dan agroforestri, (4) pemahaman tentang fungsi DAS, (5) proses SPN, dan (6) pemadu-serasian dan komunikasi.

PELAKSANAAN SPN

Rona Permasalahan: Kependudukan, Tenurial Lahan, dan Pengelolaan DAS di Propinsi Lampung

Secara geografis, Lampung merupakan propinsi yang strategis terletak di bagian Selatan Pulau Sumatra. Karesidenan Lampung merupakan bagian dari Propinsi Sumatra Selatan hingga tahun 1964. Berdasarkan Undang-undang No.3/1964 akhirnya Lampung menjadi propinsi pada 18 Maret 1964, terdiri dari lima pemerintahan Dati II (empat kabupaten dan satu kotamadya).

Saat ini terdapat 10 pemerintahan lokal (delapan kabupaten, dua kota) dengan total luas sebesar 35,288.35 km2. Pada tahun 1970an, Lampung dikenal sebagai daerah ‘tak bertuan’. Hal ini menarik orang untuk bermigrasi khususnya dari pulau Jawa. Walaupun pemerintah propinsi telah menyatakan daerahnya tertutup sebagai tujuan transmigrasi pada tahun 1984, tingkat pertumbuhan penduduk tetap tergolong tinggi akibat adanya migrasi spontan. Pada tahun 2000, tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 1 % per tahun dengan jumlah populasi 6.7 juta dan sekitar 47 % nya tergolong miskin karena alasan ekonomi (Kantor BKKBN Propinsi Lampung, 2001). Angka tersebut dua kali lipat dibandingkan dengan situasi sebelum krisis ekonomi melanda pada tahun 1997. Kebanyakan dari mereka tinggal di luar wilayah perkotaan dan daerah pedesaan. Masyarakat miskin perdesaan umumnya dicirikan oleh berpenghasilan rendah dan kekurangan input produksi pertanian termasuk lahan sebagai modal. Ketimpangan distribusi penguasaan lahan menjadi masalah yang umum terjadi di daerah perdesaan. Masalah tersebut lebih sering muncul utamanya di daerah dataran tinggi atau bagian hulu DAS, suatu tempat yang biasanya ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Gambar 3. Peta Daerah Aliran Sungai di Lampung.

Lampung mempunyai tiga DAS utama (Gambar 3) yaitu: (1) Seputih – Sekampung, meliputi daerah seluas 670,227 ha dan mengaliri enam kabupaten; (2) Tulang Bawang – Mesuji, meliputi daerah seluas 998,300 ha dan mengaliri empat kabupaten dan; (3) Semangka, mengaliri satu kabupaten. Sekitar 50 % penduduk di hulu DAS Sekampung merupakan penduduk pegunungan yang miskin, sementara di DAS Tulangbawang sekitar 32 %. Kemiskinan, ketimpangan distribusi penguasan lahan, dan kurangnya aksesibilitas terhadap lahan menjadi penyebab tekanan populasi dan migrasi ke dataran tinggi yang dilindungi termasuk hutan. Hampir 30% dari luas wilayah Lampung dirancang sebagai kawasan hutan negara yang dibagi ke dalam lebih dari 40 kesatuan wilayah pengelolaan hutan (yang kemudian disebut Register). Pada tahun 2000, jumlah tutupan hutan yang masih tersisa di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) sekitar 54.491,97 Ha (atau 17 % dari luas total daerah) sementara Hutan Produksi Terbatas (HPT) hanya 10,579.94 Ha (14 % dari luas total daerah). ‘Bencana’ merupakan kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi deforestasi dan degradasi hutan di propinsi ini. Bencana tersebut tidak terlepas dari ‘sejarah hitam’ proses penunjukkan kawasan hutan di Lampung. Pada tahun 1990 Menteri Kehutanan menerbitkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Lampung dan menetapkan sejumlah wilayah sebagai hutan negara. Selama proses penetapan TGHK partisipasi masyarakat tidak masuk dalam agenda dan akhirnya menimbulkan konflik land tenure di seluruh propinsi (Gambar 4). Pada tahun 2000 tercatat sekitar 46% demonstrasi dialamatkan kepada pemerintahan propinsi dan kabupaten/kota dan semuanya mengenai konflik sumber daya lahan dan hutan. Sepanjang tahun itu sekitar 224 kasus konflik hutan dan lahan secara resmi diajukan ke pemerintah (tidak termasuk konflik yang tidak tercatat), sekitar 52 kasus konflik ditangani sementara 172 kasus masih dalam sengketa yang tak berkesudahan.

Konflik-konflik yang terjadi di Lampung merupakan ‘contoh yang bagus’ untuk belajar dimana kebijakan land tenure tidak ditangani dengan baik dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Sebaliknya, Lampung juga merupakan ’contoh yang bagus’ untuk mempelajari perbaikan kebijakan land tenure dilaksanakan secara sistematis selama empat tahun terakhir. Momentumnya dimulai ketika pemerintah propinsi menyadari bahwa bagian besar dari kawasan hutan negara tersebut tidak dapat lagi memberikan fungsinya terutama kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK), walaupun kondisi buruk juga serupa terjadi di kawasan taman-taman nasional dan hutan lindung. Sejak tahun 1997 pemerintah telah memulai kebijakan ’tanah untuk rakyat’ melalui pembentukan “Tim Penunjukkan Ulang TGHK Lampung”. Tim tersebut bekerja langsung di bawah gubernur dan didukung oleh Kanwil Kehutanan (sekarang menjadi Dinas Kehutanan) dan Bappeda Propinsi Lampung. Aktivitas tim tampaknya ‘di bawah permukaan’ sehingga tidak banyak orang yang tahu. Prakarsa kebijakan kemudian dapat diketahui secara eksplisit setidaknya dalam tiga dokumen resmi1 propinsi. Dokumen terkahir yang ke-4 yaitu Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.256/Kpts-II/2000 yang menyatakan persetujuan pemerintah pusat untuk melepaskan 145.125 hektar HPK untuk dikonversi manjadi lahan non hutan (pertanian, industri/komersial, dan pemukiman); namun pada daerah yang masih berupa hutan primer harus dipertahankan seperti kondisi sebelumnya.

———

1 Ketiga dokumen itu adalah: 1) Pidato politik Gubernur dihadapan Anggota DPRD yang baru, 1999; 2) Rencana Strategis Pembangunan Daerah Lampung, 2000-2005; dan 3) Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Lampung 2000-2005.

——–

Menanggapi keputusan tersebut, ICRAF dan Universitas Lampung melaksanakan studi kolaborasi tentang ‘Proses Administrasi Pertanahan dan Tanggapan Sosial Masyarakat Setempat Terhadap Kebijakan Penunjukan Ulang Kawasan HPK; Studi kasus di Bangkunat, Kabupaten Lampung Barat’ pada bulan April-Mei 2001. Tim ICRAF – UNILA memyajikan hasilnya kepada lembaga-lembaga yang relevan (khususnya Kehutanan dan Bappeda) untuk menjadi pertimbangan bagi kebijakan ke depan. Salah satu rekomendasi studi kepada pemerintahan adalah untuk segera melaksanakan registrasi lahan secara transparan. Beberapa bulan kemudian (Oktober 2001), pemerintahan propinsi mengeluarkan Perda No.6/2001 tentang Administrasi Pertanahan atas Ex. Kawasan HPK yang ditujukan untuk (1) memberi kepastian kepada rakyat melalui pengadministrasian konversi penggunaan lahan secara transparan, dan (2) sumber dana rehabilitasi hutan2. Perda ini merupakan sebuah langkah maju dalam kebijakan land tenure yang diprakarsi oleh pemerintah propinsi walaupun proses formulasi dan sosialisasinya kepada masyarakat masih lemah. Hanya Kabupaten Lampung Timur yang mengkritik perda tersebut namun berkisar pada masalah bagi hasil penerimaan pajak konversi antara propinsi dengan kabupaten.

Fasilitasi dan Negosiasi dalam Pengelolaan Konflik di Sumberjaya

Sumberjaya3 terletak di bagian hulu DAS Tulangbawang dan terkenal dengan DAS Way Besay (way berarti sungai) (Gambar 5). Luas daerahnya sekitar 54,194 hektar. Pada tahun 2000 jumlah penduduknya sekitar 81,000 jiwa dan sekitar 32 % adalah penduduk miskin. Di Sumberjaya terdapat empat kawasan hutan negara, yaitu: 1) Register 44B Way Tenong Kenali 13,040 hektar; 2) Register 45B Bukit Rigis 8,295 hektar; 3) Register 39 Kota Agung Utara 102,110 hektar, and; 4) Register 46 B Sekincau 28,900 hektar. Semua kawasan merupakan bagian dari ekosistem hulu DAS.

——–

2 Proses administrasi (sertifikasi) tanah ex. Kawasan HPK dikenakan biaya.

3 Pada tahun 2000 Kecamatan Sumberjaya melebar menjadi 2 kecamatan, Sumberjaya yang dulu dan Way Tenong.

———-

Saling percaya dibangun kembali melalui rangkaian hubungan individu, sosial dan lembaga. Saling percaya merupakan modal sosial dasar untuk dialog, negosiasi dan kerja kolaborasi. Pemerintah mempromosikan skim Hutan Kemasyarakatan (HKm).HKm digunakan sebagai titik masuk kebijakan untuk merekonstruksi saling percaya berdasarkan pemecahan konflik land tenure di Sumberjaya. Untuk itu Watala dan ICRAF memfasilitasi 11 petani Sumberjaya untuk mengadakan kunjung silang ke Gunung Betung guna mempelajari proses HKm. Para petani tersebut kemudian berbagi pengalaman dengan tetangga mereka. Sampai saat ini, terdapat 12 kelompok HKm (dengan sekitar 1035 petani yang menjadi anggota) difasilitasi oleh Watala dan ICRAF, tiga kelompok telah memiliki Ijin Awal yang berlaku selama lima tahun yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Barat dan menjadi kelompok-kelompok HKm pertama yang disyahkan oleh Bupati di Indonesia berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan dan Perkebunan No.31/Kpts-II/2001 tentang HKm. Watala dan ICRAF juga memfasilitasi pertemuan rutin kelompok-kelompok HKm setiap tiga bulan sekali di Sumberjaya yang melibatkan Bupati, perwakilan Kehutanan, PLTA Way Besay, kelompok HKm, Koramil, polsek dan aparat desa/Kecamatan. Pada bulan Desember 2003 telah terbentuk Forum Dialog Pengelolaan DAS Way Besay yang fasilitasi proses pembentukannya dimulai sejak bulan Juni 2001. Di tingkat lapang ada pembagian peran antara Watala dan ICRAF. Watala lebih fokus pada fasilitasi formasi kelompok tani, pemetaan partisipatif dan dialog kebijakan untuk memproses ijin HKm; sementara ICRAF memfasilitasi capacity building para pihak, penelitian kebijakan, dialog kebijakan dan negosiasi pemerintah multi tataran. Pada bulan Agustus 2001 ICRAF mengirim dokumen kajian kebijakan tentang Perda No.7/2000 tentang Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) kepada pemerintah kabupaten dengan hasilnya, Bupati Lampung Barat menunda penerapan perda tersebut di daerah Sumberjaya.

Dialog kebijakan didahului dengan diskusi terfokus pada kebijakan kehutanan di tingkat lapang dihadiri fasilitator lapang, petugas penyuluhan, dan para petani.

Selama diskusi terfokus para pihak meninjau manfaat dan mudlarat berbagai produk kebijakan. Hasil diskusi kemudian dibawa ke lembaga-lembaga yang relevan di setiap tataran pemerintah untuk menghasilkan pemecahan konflik PSDA. Di Way Tenong, LSM lokal lainnya bernama YACILI bekerja pada kegiatan yang serupa dengan apa yang dikerjakan oleh ICRAF dan Watala. Mereka memfokuskan pada proses fasilitasi yang mengarah pada ijin HKm. Kolaborasi dan pertukaran informasi diantara ketiga institusi dan petani berjalan secara dinamis. Dalam pelaksanaan SPN, ICRAF juga melakukan fasilitasi teknis pengembangan benih, pembibitan, dan litbang biofisik berkolaborasi dengan Universitas Brawijaya, Universitas Lampung dan Pusat Penelitan Tanah dan Agroklimat (Puslitanak) Bogor dengan menggunakan sumber dana yang lainnya. Bentuk tindakan kolaboratif yaitu penelitian dan pelatihan kepada petani secara partisipatif.

Fasilitasi dan Negosiasi dalam Pengelolaan Konflik di Tataran Kabupaten

Tidak semua konflik lokal dapat diselesaikan karena beberapa otoritas dan kewenangan berada di tataran pemerintah yang lebih tinggi. Fakta, hasil temuan, dan masalah lokal yang tidak terselesaikan perlu diangkat ke tataran kabupaten dan/atau tataran propinsi dengan harapan tataran tersebut dapat mendukung tercapainya penyelesaian melalui perbaikan dan reformasi kebijakan. Kebutuhan tersebut muncul dari hasil diskusi multi pihak pada September 2000. Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, ICRAF dan mitra (WWF (World Wild Foundation) Lampung, WCS (Wildlife Conservasion Society) Lampung, Watala, YASPAP (Yayasan Pemangku Adat Pesisir), PMPRD (Persatuan Masyarakat Petani Repong Damar), unit teknis kabupaten, unit teknis propinsi, kelompok tani, dan belakangan LATIN (Lembaga Alam Tropika Indonesia) mengadakan seri diskusi informal dengan hasil terbentuknya “Tim Kajian Kebijakan – Tata Ruang dan Tata Guna Lahan di Lampung Barat” disingkat menjadi Tim TKK-TRTGL. Tim tersebut terbentuk atas Keputusan Bupati Lampung Barat No. B/37/KPTS/02/2001. Dalam tim, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten, Kehutanan, Bappeda, dan beberapa unit teknis kabupaten terlibat. Sejak pembentukannya, tim ini telah menghasilkan sebelas kali pertemuan rutin tiga bulanan. Beberapa kerja kolaboratif seperti antara lain:

- Dengan mengacu kepada Tap MPR No.IX/2001 tentang Reforma Agraria dan PSDA, tim memberi masukan pada perbaikan Raperda Penyelenggaraan Kehidupan Adat Lampung Barat.

- Tim mengidentfikasi dan merangkum 12 masalah land tenure di kawasan hutan negara di Lampung Barat yang penyelesaiannya perlu diprioritaskan. Identifikasi tersebut merupakan bagian dari studi singkat land tenure di Lampung Barat dan digunakan oleh Bupati sebagai informasi dasar untuk bernegosiasi ke Badan Planologi Departemen Kehutanan pada bulan Juni 2001.

- Mengacu kepada kebutuhan masyarakat, Tim TRTGL mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk tim multi pihak untuk menyusun naskah rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM). Tim penaskah dibentuk pada bulan Mei 2002. Secara kolaboratif tim menyusun Naskah Akademik raperda. Pada awal tahun 2003 substansi PSDHBM berubah menjadi Raperda Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat (PSDALBM). Perubahan ini dimaksudkan agar pengelolaan hutan merupakan bagian tidak terlepas dari PSDA dan lingkungan. Naskah akademik pun berubah menjadi naskah akademik PSDALBM yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan naskah hukum. Proses penyusunan raperda dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik secara series di empat wilayah Kabupaten Lampung Barat. Saat ini naskah hukum sudah selesai dan siap untuk dikirim ke DPRD Kabupaten.

· Pada awal tahun 2002 Kabupaten Lampung Barat menyelesaikan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Tim TRTGL mengupas secara kritis isinya. Perhatian dipusatkan pada land tenure dan masalah PSDHBM dengan mengambil sintesa dan pelajaran dari Krui dan Sumberjaya. Tim mengirimkan kertas kajian untuk naskah revisi RTRWK Lampung Barat sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

· Pada akhir bulan Mei 2003 Dinas Kehutanan Kabupaten dan ICRAF memfasilitasi Lokakarya Penyusunan Kriteria dan Indikator untuk Evaluasi dan Monitoring HKm secara partisipatif. Di Indonesia lokakarya ini merupakan lokakarya pertama yang mengetengahkan topik kriteria dan indikator yang materinya disusun oleh kelompok tani HKm. Materi teknis yang dipergunakan untuk menyusun kriteria dan indikator tersebut berasal dari sintesa hasil kegiatan litbang antara ICRAF dengan mitra (terutama petani, Dinas Kehutanan dan SDA Lampung Barat, Universitas Brawijaya, Universitas Lampung, Puslitanak – Bogor, Watala, Capable, dan LATIN). Pada bulan Desember 2003 naskah hukum kriteria dan indikator evaluasi HKm diselesaikan dan diratifikasi oleh Bupati pada Februari 2004.

Fasilitasi dan Negosiasi dalam Pengelolaan Konflik di Tataran Propinsi

Sumber kegagalan kebijakan kehutanan di Indonesia antara lainnya yaitu: 1) sentralisasi, dan 2) sektoralisasi. Pengelolaan hutan kebanyakan diterapkan secara sektoral terpisah dari pembangunan sektor lainnya seperti irigasi, pengelolaan DAS dan energi berbasis air. Secara operasional pemerintah dan sektor swasta kurang memperhatikan pengelolaan hutan secara holistik dalam satu ikatan ekosistem, walaupun ada kebijakan yang menganjurkan untuk itu.

Kawasan hutan negara cenderung dikelola berdasarkan statusnya bukan berdasarkan fungsinya. Keadaan serupa juga terjadi di Lampung. Melalui diskusi informal ICRAF dan mitra berupaya meyakinkan unit teknis propinsi (terutama Bappeda dan Dinas Kehutanan Propinsi) untuk mempromosikan pengelolaan hutan sebagai bagian dari PSDA seperti halnya PSDHBM sebagai bagian dari PSDALBM di Lampung Barat. Bidang-bidang lainnya juga harus dipadukan ke dalam suatu sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Setelah mencapai persepsi yang sama semua pihak setuju untuk mengembangkan kerja kolaboratif PSDA dan Lingkungan melalui Naskah Kesepahaman (MoU) No.055/1338/IV.01/2001 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung, Universitas Lampung, Watala, WWF, WCS, ICRAF dan LATIN. MoU tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Kelompok Kerja Sukarela-Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (KKR-PSDAL) Lampung yang melibatkan dua kantor taman nasional, beberapa unit teknis propinsi, Konsorsium Konservasi Hutan Lampung (K2HL) dan dua Kabupaten Lampung Barat dan Lampung Timur. Salah satu agenda penting KKRPSDAL yaitu memberi kontribusi dalam proses penyusunan Raperda Propinsi tentang Irigasi. ICRAF mempromosikan konsep jasa lingkungan dan mekanisme insentif/disinsentif hulu-hilir agar dapat diadopsi untuk PSDA terpadu dalam satu ikatan ekosistem khususnya DAS dimana berlangsungnya interaksi antar-unsur ekosistem termasuk hutan. Kajian pertama terhadap naskah hukum raperda dilakukan oleh ICRAF dan LATIN di Bogor dan digunakan sebagai masukan untuk kajian kedua di Bandar lampung yang difasilitasi oleh KKR-PSDAL Lampung. Hasil kajian tercantum di Pasal 8 naskah final Raperda Irigasi sebagai berikut:

- Pengelolaan irigasi harus dilaksanakan sebagai bagian dari pengelolaan DAS; dan harus mempertimbangkan serta menstimulasi upayaupaya pengelolaan ekosistem hutan di hulu secara lestari melalui mekanisme insentif/disinsentif huluhilir, dan

- Untuk mendukung butir satu di atas, segera setelah raperda disyahkan, akan diikuti dengan merancang instrumen ekonomi lingkungan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan setempat.

MEMADUKAN SPN KE DALAM BINGKAI DESENTRALISASI

SPN dalam Konteks Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Seringkali pertanyaan “Ke meja yang manakah kita akan membawa sain dan pengetahuan untuk bernegosiasi? Dengan siapakah kita akan bernegosiasi? Dan apakah kita memerlukan forum negosiasi multipihak untuk membantu pihak yang lemah?” timbul setiap kali ketika kita berpikir bagaimana mensukseskan konsep SPN dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Pertanyaanpertanyaan tersebut diajukan ketika penanganan konflik berkaitan dengan kenyataan bahwa dalam sudut pandang penyelenggaraan sistem pemerintahan, kewenangan PSDA tersebar di berbagai tataran pemerintahan dan di dalam berbagai unit teknis pemerintah.

Salah satu debat yang paling penting dan berulang dalam perkembangan negara-negara di dunia adalah tentang besarnya kendali yang dimiliki oleh pemerintah pusat atas perencanaan dan administrasi PSDA. Perencanaan dan administrasi yang tersentralisasi dianggap perlu untuk memandu dan mengontrol PSDA demi kesatuan negara. Tetapi dalam kebanyakan kasus, sentralisasi dikenal luas tidak dapat mencapai semua cita-cita tersebut (Cheema and Rondinelli, 1983).

Bahkan ketika laju pertumbuhan ekonomi tinggi, hanya sekelompok kecil masyarakat saja yang biasanya diuntungkan dari peningkatan produksi sumber daya alam nasional. Perbedaan pendapatan antara si kaya dan si miskin dan antar-wilayah terjadi di banyak negara. Kualitas hidup kelompok termiskin menurun sehingga jumlah penduduk yang hidup di ‘bawah garis kemiskinan’ meningkat. Banyak pengambil keputusan, politisi, dan praktisioner mulai mempertanyakan efektifitas sentralisasi. Karenanya, banyak pihak berminat terhadap desentralisasi beranjak dari kenyataan bahwa selama kendali PSDA tersentralisasi, pengurangan kemiskinan tidak juga terwujud.

Desentralisasi adalah transfer kewenangan pengambilan keputusan dan tanggung jawab kepada tataran pemerintahan yang lebih rendah (Smith, 1985). Dalam definisi yang sama, desentralisasi merupakan pendelegasian Kekuasaan, Wewenang dan Tanggung jawab (KWT) secara sistematis dan rasional dari pemerintahan pusat ke tataran institusi lebih rendah (Meinzen-Dick et al., 2000). Karena sumber daya alam merupakan salah satu sumber daya pembangunan, unsur-unsur desentralisasi ini juga melekat di dalam aspek PSDA.

Dalam bingkai desentralisasi yang paling dikehendaki, bagian terbesar dari porsi KWT atas PSDA berpindah ke tataran pemerintah dan komunitas setempat. Tetapi dalam praktiknya tidaklah demikian. Di balik istilah desentralisasi sering terungkap masih banyak kekayaan sumber daya alam yang tetap dikontrol oleh pemerintah pusat. Atas nama desentralisasi, ternyata banyak tataran pemerintah dan/ atau komunitas setempat tetap dimarjinalisasi dengan sedikitnya akses terhadap sumberdaya alam. Konsep SPN bukanlah ditujukan untuk mereformasi bingkai desentralisasi PSDA yang ‘kurang terhormat’ tersebut. Tetapi lebih ditujukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) dari bingkai desentralisasi yang ada di suatu negara dimana konsep ini akan diperkenalkan oleh ICRAF dan mitranya. Jadi seiring KWT atas PSDA tersebar di berbagai tataran pemerintah, negosiasi secara multi tataran selayaknya dilaksanakan di setiap tataran pemerintah seperti yang terlihat dalam Gambar 6.

Gambar 6 menunjukkan bahwa setiap tataran pemerintah mempunyai fungsinya sendiri, hal tersebut membuat pelaksanaan SPN hadir di tataran lokasi/ setempat, propinsi dan nasional (tergantung bentuk struktur pemerintahan suatu negara mengingat beda negara beda pula struktur pemerintahannya, misalnya negara serikat, republik, monarki, dan sebagainya). Pendekatan multi tataran ditawarkan berdasarkan kebutuhan bagaimana melaksanakan SPN secara sistematis berdasarkan struktur organisasi pemerintahan. Secara sederhana, jika pengelolaan konflik dapat diisolasi di tingkat lokasi/setempat maka pengerahan sumber daya untuk memecahkan konflik dialokasikan cukup ke tingkat tersebut.

Bagaimanapun mengingat beberapa KWT tersebar ke tataran pemerintah yang lebih tinggi (atau menengah), usaha-usaha pemecahan harus diangkat ke tataran tersebut dengan harapan hasilnya dapat mendukung penyelesaian konflik di tataran di bawahnya. Dengan melihat alur pada Gambar 6 secara garis besar, negosiasi multi tataran dapat disederhanakan bertujuan untuk:

- Memadukan pendekatan SPN ke dalam bingkai proses desentralisasi dan otonomi daerah, khususnya berkaitan dengan distribusi kewenangan PSDA di berbagai tataran pemerintah.

- Melokalisasi upaya-upaya negosiasi untuk menangkap konteks lokal.

- Memperpendek rantai negosiasi untuk menyampaikan manfaat pengelolaan konflik secara langsung kepada para pihak yang terlibat dalam konflik, dan

- Mengurangi biaya negosiasi.

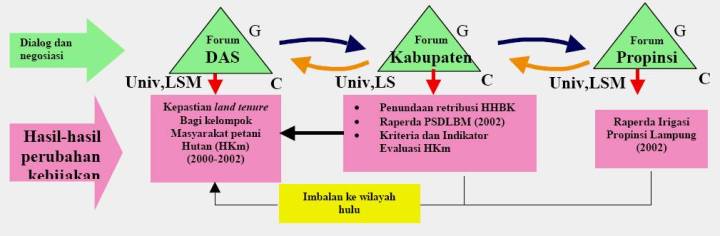

Satu hal yang membuat pengelolaan konflik (conflict management) berbeda dengan jenis penanganan konflik lainnya seperti pemecahan konflik (conflcit resolution), penyelesaian konflik (conflict settlement), pencegahan konflik (conflict prevention), dan transformasi konflik (conflict tranformation), yaitu pengelolaan konflik lebih memfokuskan pada bagaimana mengontrol akar konflik menjadi konstruktif (Fisher et al., 2000). Hal itu berarti bahwa konflik dibiarkan tetap hidup karena ia tidak dapat dihindari selama terjadi interaksi antar-masyarakat dan antara masyarakat dengan sumber daya alam (biotik dan abiotik). Karena konflik dapat dijabarkan sebagai perjuangan atas nilai dan tuntutan dari para pihak terhadap kelangkaan status, kekuatan dan sumber daya alam; sementara tujuan pihak lawan adalah untuk melemahkan atau menyingkirkan lawan (Coser in Isenhart and Spangle, 2000); maka manusia harus menjadi pokok ‘sentral’ dalam lingkungan konflik. Hal tersebut berimplikasi bahwa keterwakilan para pihak dan menyeimbangkan kekuatan selama negosiasi menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan konflik. Pada situasi tersebut, mempunyai forum negosiasi multi pihak yang terdiri dari semua pihak yang berselisih dan pihak-pihak yang independen menjadi sangat penting. Gambar 6 menunjukkan segitiga institusional inovatif sebagai refleksi forum negosiasi di semua tataran. Di setiap tataran terdapat unsur pemerintah (G), masyarakat (C), dan pihakpihak independen yang diperlukan (Universitas, LSM, lembaga penelitian, dll). Hal ini masuk akal sebab unsur pertama dari suksesnya negosiasi adalah dengan meletakkan manusia (pihak-pihak) di pusat perhatian dalam pengelolaan konflik.

Menyeimbangkan kekuatan juga sangat penting khususnya ketika konflik mencerminkan perseteruan antara pihak yang sangat kuat (powerful) dengan pihak yang lemah (powerless). Dalam kebanyakan kasus biasanya pihak yang berkuasa adalah pemerintah yang mendominasi kendali PSDA, sedangkan pihak yang lemah adalah masyarakat luas dengan akses yang kecil terhadap sumber daya dan kekuasan. Usaha yang paling banyak dilakukan untuk menyeimbangkan kekuatan adalah melalui penyediaan pendidikan kepada pihak yang lemah dalam pengertian yang luas. Memfasilitasi kelompok miskin untuk mendapat pemahaman yang lebih baik dalam PSDA melalui lokakarya, pelatihan, penelitian dan pengembangan partisipatif dapat menjadikan mereka mampu membawa sain dan pengetahuan ke meja perundingan dengan posisi tawar yang relatif lebih baik.

Keterkaitan Kegiatan SPN Antar-tataran Pemerintah Dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Lampung: Pelajaran yang bisa dipetik

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pelaksanaan SPN harus dimasukkan ke dalam struktur tataran sistem pemerintahan mengingat kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab (KWT) dalam PSDA tersebar di sepanjang struktur tersebut. Atas pertimbangan tersebut dialog dan negosiasi multi pihak secara multi tataran diadakan di lokasi Sumberjaya, tataran Kabupaten Lampung Barat dan tataran Propinsi Lampung. Pada beberapa kasus negosiasi diangkat ke tingkat nasional terutama melalui National Land Tenure Working Group (Kelompok Kerja Land Tenure Nasional) yang difasilitasi oleh Badan Planologi Departemen Kehutanan serta Kelompok Kerja HKm Nasional yang difasilitasi oleh Ditjen RLPS Departemen Kehutanan. Upaya-upaya pengembangan kepastian land tenure di lokasi, advokasi penyusunan kebijakan (Raperda) PSDALBM dan penyusunan Kriteria dan Indikator Evaluasi HKm di tataran Kabupaten Lampung Barat, dan advokasi penyusunan kebijakan (Raperda) Irigasi di tataran Propinsi Lampung, saling berhubungan satu sama lain sehingga membawa pengelolaan hutan ke dalam sistem PSDA secara holistik di dalam suatu ekosistem DAS. Jasa lingkungan yang disediakan oleh kelompok miskin di hulu– yang kebanyakan dari mereka adalah anggota kelompok HKm di Sumberjaya diperhitungkan untuk menerima imbalan (rewards) dari pengguna jasa di wilayah hilir dan/atau dari pemerintah setempat. Akses ke lahan melalui kepastian land tenure secara semipermanen seperti dalam skim HKm harus dinaungi oleh Perda Kabupaten tentang PSDALBM. Secara sistematis hubungan advokasi kebijakan lintas tataran tersebut dapat disajikan seperti pada Gambar 7.

KESIMPULAN

Sejak dimulainya pelaksanaan pendekatan SPN untuk PSDA secara terpadu pada tahun 2000, banyak sekali manfaat yang diperoleh di samping tantangan yang masih harus dihadapi. Kesuksesan terpenting yang dapat dipetik dari proses belajar SPN secara multi tataran di Lampung setidaknya adalah (1) kegiatan negosiasi yang dipromosikan mampu menciptakan ruang politik untuk berdialog menyelesaikan konflik kepentingan dalam PSDA yang melibatkan para pihak di berbagai tataran, (2) kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building) kelembagaan dan teknis kepada pihak masyarakat yang lemah (powerless) mampu meningkatkan posisi tawar (bargaining power) mereka dalam bernegosiasi, dan (3) negosiasi kondusif yang dilandaskan kepada kepentingan bersama (common interest) dan bukan berdasarkan kepada pendekatan kekuasaan (yang kuat versus yang lemah) dapat menghasilkan perubahan dan perbaikan kebijakan PSDA setempat bagi kepentingan semua pihak yang bersengketa.

Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan SPN adalah kenyataan bahwa interaksi antar-manusia dan antara manusia dengan sumberdaya alam berlangsung terus dimana ada kegiatan manusia. Dalam dinamika interaksi tersebut, akan selalu terjadi perbedaan-perbedaan norma, nilai, kepentingan, dan struktural. Kasus Lampung menunjukkan bahwa perbedaan nilai, kepentingan, dan struktural mendominasi bentuk-bentuk konflik PSDA yang terjadi. Konflik tersebut sendiri acapkali meletup ke permukaan namun pada saat-saat tertentu menjadi konflik di bawah permukaan bahkan konflik latin. Pada kondisi demikian, mendinamisir platform-platform (seperti forum) yang ada untuk para pihak tetap berdialog dan bernegosiasi merupakan pekerjaan penting dari setiap indiviu atau lembaga yang aktif di dalam kerangka kegiatan SPN. Perlunya kehadiran pelaku dinamisator, mediator, dan fasilitator penyelesaian konflik di setiap saat adalah kebutuhan lain yang masih belum terjawabkan oleh pendekatan SPN. SPN yang dilakukan oleh ICRAF dan mitra tentunya memiliki tenggang waktu yang suatu saat nanti lembaga-lembaga tersebut tidak lagi berada di arena konflik. Oleh karenanya, satu tugas penting yang harus dilakukan oleh para pihak adalah tetap menjaga rasa saling percaya (mutual trust), apabila rasa tersebut terbangun, maka mereka yang bersengketa tidak akan memerlukan pihak ketiga untuk memediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buckles, D. 1999. Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resources Management. International Development Research Center (IDRC) in collaboration with The World Bank Institute. Ottawa. Canada

Cheema, G.S. dan D.A. Rondinelli. 1983. Decentralization and Development; Policy Implementation in Developing Countries. Sage Publications. London.

Fisher, S.; Ludin, J.; Williams, S.; Abdi, D.I.; Smith, R. dan S. Williams. 2000. Working with Conflict: Skill and Strategies for Action. Zed Books Ltd. London.

Isenhart, M.W. dan M. Spangle. 2000. Collaborative Approaches To Resolving Conflict. Sage Publications, Inc. London.

Kantor BKKBN Propinsi Lampung, 2001. Data Keluarga Sejahtera dan Pra-Sejahtera Propinsi Lampung Tahun 2000. Bandar Lampung.

Meinzen-Dick, R. dan A. Knox. 2000. Collective Action, property right and devolution of natural resource management Dalam: Gregorio, M. (ed.). Exchange of knowledge and implications for policy. Feldafing, Germany: ZEL, Food and Agriculture Development Center.

Van Noordwijk, M. 2000. Forest conversion and watershed functions in the humid tropics.

Proceedings IC-SEA/NIAES workshop Bogor 2000. ICRAF-South East Asia Program. Bogor.

Price, K. E. 1982. Regional Conflict and National Policy. Resources for the Future, Inc. Johns Hopkins University Press. London.

Rapaport, A. 1974. Conflict in Man-made Environment. Penguin Books Ltd. Harmondsworth. England.

Van Noordwijk, M.; Tomich, T. dan B. Verbist. 2001

Negotiation support models for integrated natural resource management in tropical forest margins.

Conservation Ecology 5(2). URL: http:// http://www.consecol.org/vol5/iss2/art21

Van Noordwijk, M.; Subekti, R.; Hairiah, K.; Wulan, Y.C.; Farida, A. dan B. Verbist. 2002. Carbon stock assessment for a forest-to-coffee conversion landscape in Sumberjaya (Lampung, Indonesia): from allometric equations to land use change analysis. Science in China, C (45): 75-86.

Verbist, B.; Van Noordwijk, M.; Tameling, A.C.; Schmitz, K.C.L. dan S.B.L. Ranieri. 2002. A negotiation support tool for assessment of land use change impacts on erosion in a previously forested watershed in Lampung, Sumatra, Indonesia. Integrated Assessment and Decision Support, Lugano, International Environmental Modelling and Software Society,

Verbist, B.; Widayati, A. dan M. Van Noordwijk. 2003. The link between land and water prediction of sediment point sources in a previous forested watershed in Lampung, Sumatra – Indonesia. D. Post (Ed.) – MODSIM proceedings, Townsville (Australia) July 2003.

Tinggalkan komentar